11月の日本の滞在記をご紹介したいのですが、なかなか時間が取れず、もうクリスマス🧑🎄

ここは、ニューヨークの象徴のひとつである、アイリッシュ・カトリックの総本山セント・パトリック大聖堂。

ここへ来ると、なぜか母校青山学院初等部で毎年行われていたクリスマス礼拝を思い出し、少年時の良い思い出で胸がいっぱいになります。

❤️❤️❤️❤️❤️

僕がニューヨークでいちばん好きな場所「カフェ・レッジオ」。

1988年8月、はじめてニューヨークに来た翌日、僕はまずここを訪れました。

ここで、日本の優れたジャーナリスト・故筑紫哲也さんにお目にかかったこともあります。

初対面にも関わらず、たいへん気さくで、とても素敵なジェントルマンでした。

***

ここはグリニッチ・ヴィレッジが、1950年代から60年代にかけて「文化の共和国」であった時代の、まさに中心地的存在であった店。

時代に関係なく、今も多くの芸術家や自由人たちであふれる、2年後に創業100年を迎える老舗中の老舗です。

皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください❣️

日本滞在記のアップデートは、年明けに行います。

***

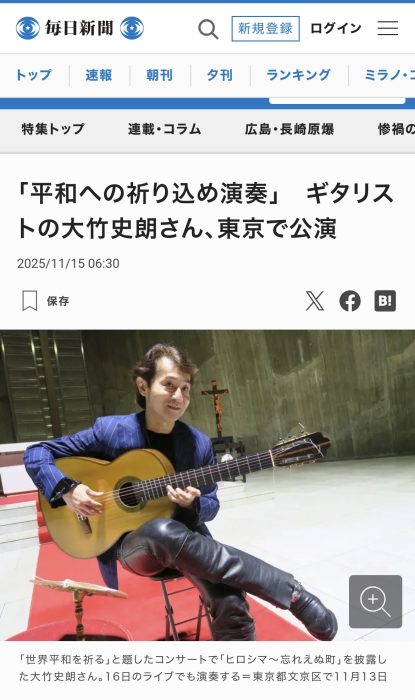

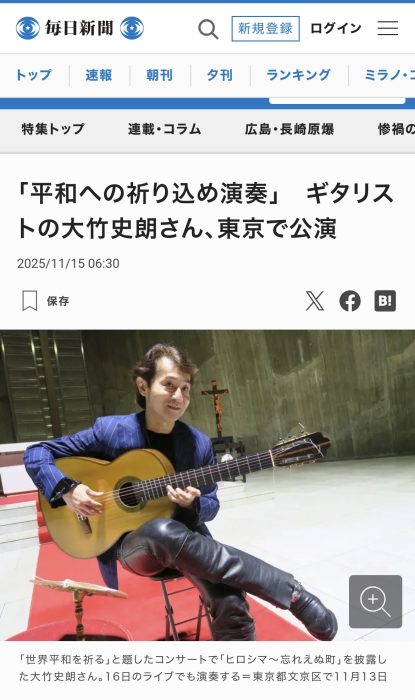

大成功をおさめた、去る11月13日の東京カテドラル聖マリア大聖堂公演のオープニングナンバーは、バッハの名曲「アダージョ(無伴奏ヴァイオリンソナタ第1番)」をオリジナル・インプロヴィゼーション展開させた、アストル・ピアソラに捧げる「ブエノスアイレスのバッハ」。

後半のインプロヴィゼーション・パートは、ピアソラ五重奏団のサウンドを、ギター一本で表現する試みをしている。

僕は、彼らがライヴでプレイした。20分近くに及ぶ「ドブレAの哀しみ」と、晩年のパコが、彼のグループとともに、やはりライヴでプレイした「ルシーア(ルジーア)」を何よりも素晴らしいと思っている。

先の話だが、これらのサウンドを全て糧として吸収し、独自のエンターテインメントとしてクリエイトした新作「卑弥呼」を、来年11月3日(文化の日)に東京で上演することが決定している。

***

一切のごまかしのきかないライヴ1発撮り。

もちろん勢い余ったミストーンもあるが、今回プレイした「無伴奏ギター」3曲および、クライマックスの「ヒロシマ」と「主よ、人の望みの喜びよ」(すべて公開ずみ)は、ひとりのギターのプレイヤーとしての僕のすべて。

おそらく東京カテドラルにおけるライヴは、これが最初で最後になるだろう。

しかし、ミュージシャンとしての、現在最高の状態のパフォーマンスが、このような素晴らしい会場において残ったことは、本当に喜ばしいことだ。

今回、コンサートにお運びいただいた皆さま、そして関係者の皆さまに心からの感謝を申し上げます。

***

大成功をおさめた、去る11月13日の東京カテドラル聖マリア大聖堂公演のクライマックス。

無修正、そして完全な生音によるライヴ一発撮りは、もちろん勢い余ったミストーンもあるが、僕はひとりのミュージシャンとして、おそらく現時点でこれ以上のことはできないだろう。

アンコールナンバーとして収録した、おなじみバッハの名曲は、ユパンキがギター独奏曲としてアレンジしたものを、僕がレコードから採譜したヴァージョン。

このアレンジは、ギターの驚くべき機能性と美しい音色を知り尽くしていたものでなければクリエイトし得ないものだ。

“ギターのテクニックというものが、人間の感情を深く表すものだとすれば、ユパンキほど優れたプレイヤーは存在しない”

_ナルシソ・イエペス

ユパンキは、人間のあらゆる情感をギターで表現できた、世界最高のプレイヤーだったと言える。

このスペインの名プレイヤーは、よくそれを理解していた。

残念ながら、いま真のギターの音を出すギターのプレイヤーは、この美しい楽器が世界で最も売れなくなってしまったことを象徴するように、皆無と言えるくらい全く存在していない…

ギターは指で弾くのではない。

精神が奏でるものなのだ。

自分は今後も,「人間の感情」を表現するプレイを貫き通すだろう。

***

***

大成功をおさめた、去る11月13日の東京カテドラル聖マリア大聖堂リサイタルにて初演した、バッハの傑作「無伴奏チェロ組曲第5番」の二曲(サラバンドとプレルディウム)に独自のインプロヴィゼーションアレンジを施し、広島に飛来するB29爆撃機エノーラ・ゲイの戦慄的な姿、すべてが「巨大な静けさと化した」ピカドンの瞬間、そして焼け野原に降り注ぐ黒い雨、やがて鳴り響く平和を祈る鐘の音…. などをギター一台でサウンド表現した、この日のためのオリジナル・クリエイション。

ビデオ編集は、ニューヨークに帰ったあと僕自身で行ったが、12分間に渡ってプレイし続ける、文字通り超大作ソロは、当夜,ハイクオリティのビデオカメラ二台とレコーダーがとらえた、全く無修正のライヴ一発そのままの映像と音。

もちろん勢いあまったミストーンもある。が、前記の「マグダラのマリア」とともに、現時点で僕は、ひとりのギターのプレイヤーとしてこれ以上のことはできないだろう。

***

“The guitar is a miniature orchestra in itself (ギターは小さなオーケストラ)”

この言葉は、かのベートーヴェンとベルリオーズが、この機能に優れ、美しい音色を持った楽器に贈った最大の賛辞。

去る11月13日、東京カテドラルにてプレイしたこのオリジナルナンバーは、偉大なるふたりのサウンドクリエイターの言葉を踏襲投影する、ひとりのギタープレイヤーとしての僕を、現時点で最大限に表現しているものと信じている。

マグダラのマリアは、そもそも身売りの女性だったが、イエス・キリストに出会ってその罪を清められ、キリストの復活を最初に見届けた人物として新約聖書に表記がある。

イエス・キリストと特別の男女関係にあったとかないとかいうことで、今も論議が交わされているが、僕のマグダラのマリア観は、このビデオにある通り。

鈴木巌先生より授かったクラシックのテクニックを中心に、フラメンコやジャズ、そしてロックに至るまで、あらゆるギターのスタイルの集約を試みるのが「無伴奏ギター」。

無修正ライヴ一発撮りサウンドは、勢い余ったミストーンもあるが、これこそが僕のギターと呼べるプレイを、ぜひ楽しんでいただければ嬉しい。

アンダルシアのレモンと、イタリアの濃厚なハチミツに、アタウアルパ・ユパンキの魂が溶け合う、静寂のグロリエータ(四阿)「カンテホンド・イベロアメリカーノ」の音楽世界